開啟邊緣運算新局

AI浪潮帶來革命性創新,終端裝置對運算效能與省電的要求越來越高。工研院突破技術瓶頸,打造出具備超低功耗、可彈性配置的「下世代運算架構軟硬整合之超低功耗邊緣辨識」技術,讓AI運算省電10倍以上,能效創世界紀錄,獲傑出研究獎金牌獎肯定。

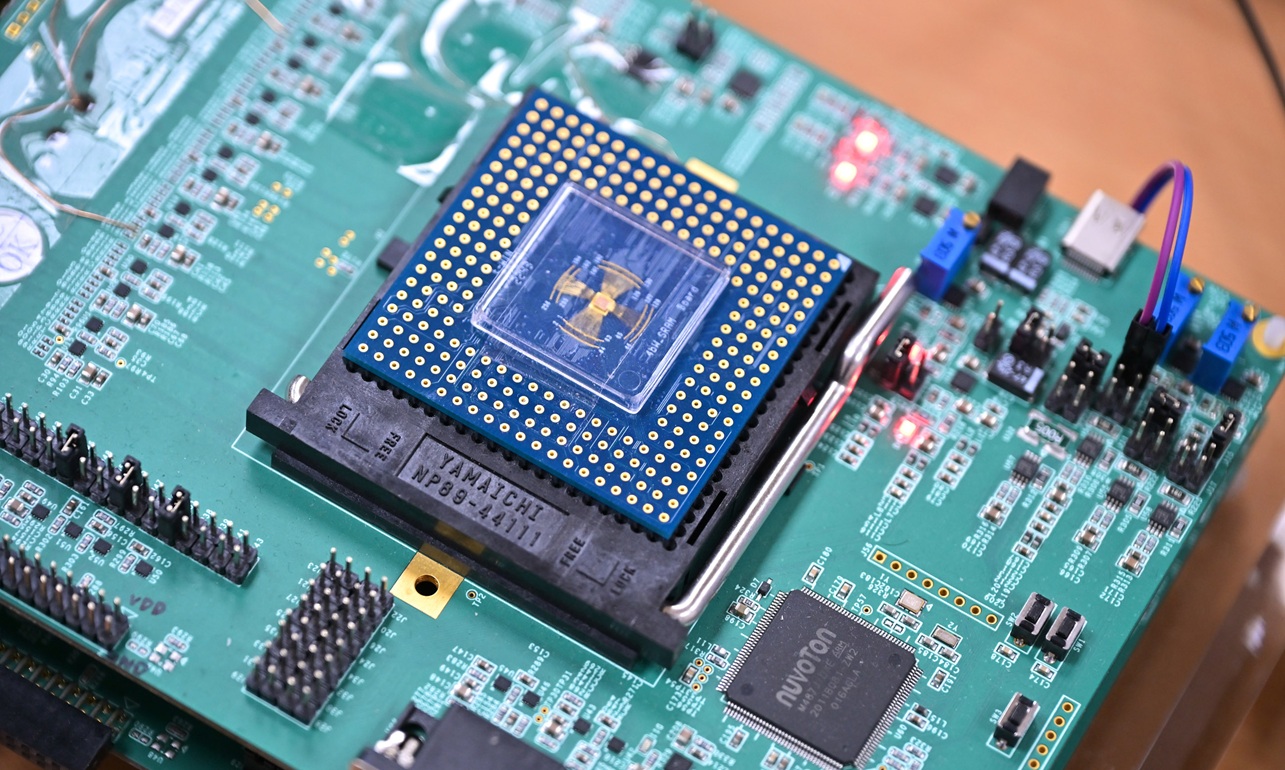

綜觀機器人、無人機、感測器、穿戴裝置、智慧攝影機等設備,未來AI應用無所不在,但這些終端邊緣裝置要執行AI運算,往往面臨耗電高、速度慢、AI演算法龐大且複雜等技術瓶頸。為突破限制,工研院以軟硬整合技術,結合自行開發的AI模型與電路架構,打造出「下世代運算架構軟硬整合之超低功耗邊緣辨識」技術,成功開發省電10倍以上的AI晶片,讓過去只能在雲端或高階電腦執行的AI運算,如今也能在體積微小、極省電的邊緣裝置中實現,有助AI應用全面開花。

「別的AI晶片做不到,這個架構才辦得到!」工研院電子與光電系統研究所組長許世玄表示,能省電10倍以上的關鍵,在於採用「記憶體內運算」(Computing in Memory;CIM)技術,傳統運算架構需不停在處理器和記憶體之間搬運資料,耗時也耗能;CIM省去頻繁搬運資料的動作,還可支持高平行度運算,大幅節省運算時間和功耗。

最佳化軟硬整合 把大腦塞進晶片

全球其實已有不少團隊投入CIM研究,但工研院開發的此項技術獨到之處在於軟硬體雙管齊下、深度整合,實現真正可落地、長時間運作且高效能的超低功耗AI晶片,彷彿將AI大腦塞進指尖大小的晶片中。

在硬體設計方面,電路結構採用極低電壓設計,將一般1至1.2伏特的製程電壓降至0.4伏特以下,大幅降低運算功耗。但極低電壓雖然可以節省功耗,但最大問題在於操作時會產生電性偏移,如電流從原先的1安培,變成1.1或0.9安培,「如果用低電壓,但卻沒有一個抗電性偏移絕招的話,算出來的結果就可能都是錯的」工研院電光系統所研發副組長李思翰說。因此團隊在電路設計上又加上抗偏移機制,讓CIM既能在低電壓操作,又能達到穩定運算。

軟體設計方面,則針對AI運算中占比高達7至8成以上的矩陣乘加運算(MAC)進行優化,聚焦在神經網路(Neural Network;NN)層級的高強度運算,並簡化前處理流程。此外,團隊也依照應用場景進行「任務等效」,許世杰說明,適度降低資料精度,只保留最必要資訊,減少計算負擔,提高能效。例如,機器人只需判斷物體輪廓,不需識別顏色細節,在不影響辨識準確度的前提下,大幅減少運算量。

「AI模型愈精簡,硬體負擔愈小,能效自然愈高,」李思翰說明,這套AI晶片架構可根據應用靈活調整,無論是感測器偵測的小型任務,還是影像分析等高運算需求,都能依需求「加大」或「瘦身」,不僅支援微型AI核心,也可並接多個CIM加速器,彈性極高。

能效創世界紀錄 助AI應用百花齊放

團隊由20位軟硬體專家組成,不斷優化迭代,目前在1 bit與4 bit運算能效表現皆創下世界紀錄。其中,1 bit運算效能達到每瓦進行逾2萬兆次運算(20,943 TOPS/W),遠超現有平均約1,000 TOPS/W以上。事實上不少晶片都有低電壓技術,但把它導入CIM,且維持世界記錄的保持者,是工研院團隊。

除了技術表現耀眼,團隊還發表18篇國際期刊及會議論文,自2020年至2025年,連續6年入選被譽為「晶片界奧林匹克」的頂級會議「國際固態電路會議」(ISSCC),充分展現工研院在CIM技術上的領先地位。

目前此技術已與半導體、智慧感測器業者展開合作,完成低功耗的語音影像驗證,未來將先從智慧製造、能源監控與醫療穿戴等利基市場切入,協助客戶開發具市場潛力的新產品,逐步擴展應用版圖。

許世玄特別點出,無人機與機器人將是下一波應用重點,「未來家家戶戶都有機器人,每台都會有數百顆感測器,就需要同樣數量的AI晶片來處理資料。」而這些終端設備最需要的,正是「省電、靈活、可整合」的AI晶片,才能支撐龐大的即時AI運算需求。

這項技術兼具架構創新、能效突破與彈性應用三大優勢,不僅創下全球紀錄,更成功與產業接軌,具備高度落地潛力。正因為如此,團隊也榮獲2025年傑出研究金牌獎,實至名歸,為臺灣在AI晶片設計與邊緣運算領域立下重要里程碑。