聽懂乳牛說的話

對酪農業而言,乳牛並非「普通家畜」,從育成到穩定泌乳需3年養成,每頭牛均為高價值生產個體。然而,當乳牛生病、焦躁或進入分娩前兆時,牧場主若無法即時察覺,輕則乳量下降,重則牛命難保。

為了避免乳牛在生產過程中出意外,老一輩牧場主多選擇在母牛分娩日前後守在身邊,以便能在生產的第一時間觀察有無異狀,然而這種仰賴經驗分辨的方法,在少子化與缺工衝擊下,正面臨前所未有的危機。

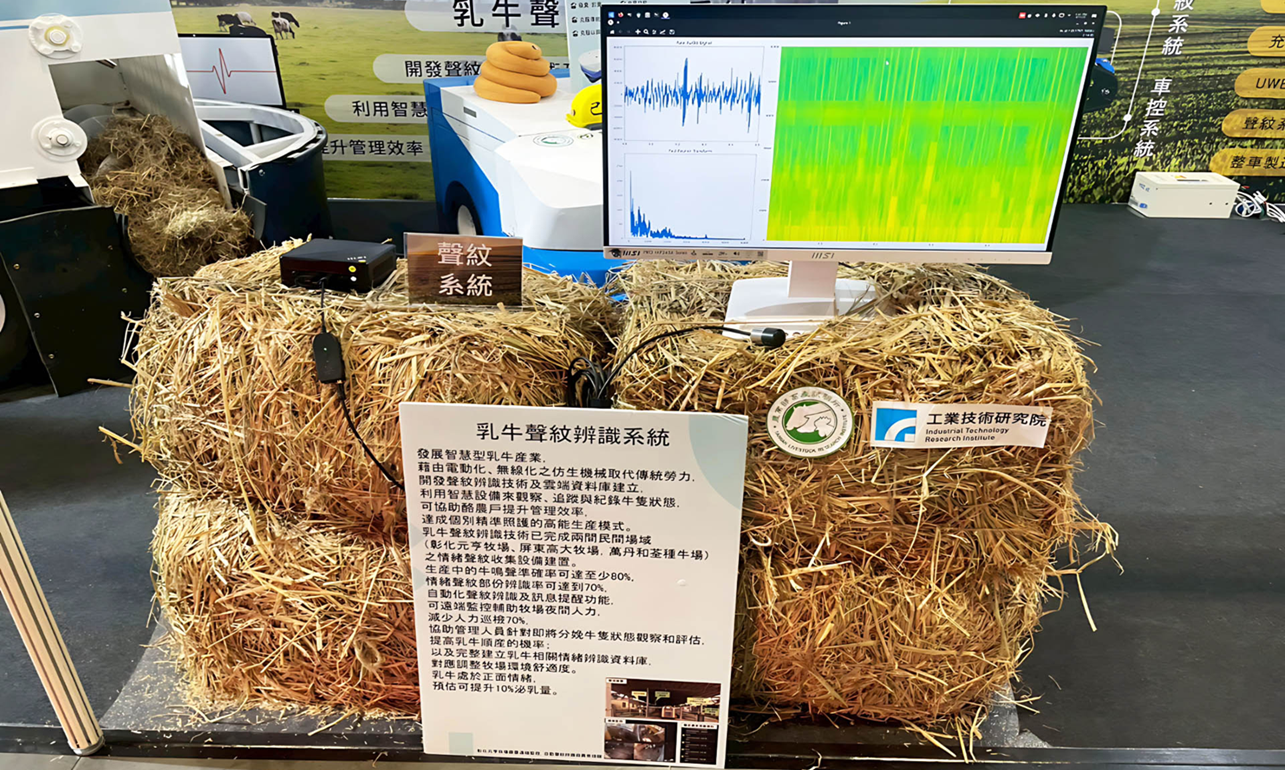

為此,工研院團隊催生出全球少見、以乳牛聲紋為核心的智慧畜牧系統,期待不僅將科技帶入農業,也為臺灣酪農業打造出能理解牛隻情緒與健康狀態的「AI 護理員」。

技術核心解密 讓AI聽懂牛的語言

「由於乳牛的分娩多發生於深夜或清晨時段,當場域無人巡視時,產程延誤可能造成難產,甚至損失整胎。」工研院中分院經理彭彥嘉解釋,乳牛生理與情緒反應的第一訊號,往往就藏在叫聲中,因此團隊從第一線酪農的真實痛點出發,攜手農業部畜產試驗所,在屏東、彰化等地展開實地錄音與行為觀察,針對「分娩前」、「發情期」、「疼痛」、「異常焦躁」等關鍵場景進行聲紋採樣與分類,建立資料庫樣本。

「一開始很困難,牛舍內的風扇、擠奶機、金屬撞擊聲與牛群同時發出的叫聲,讓聲紋訊號極易混雜,導致AI難以分辨哪一聲屬於分娩前兆,哪一聲只是日常互動。」面對牛舍的環境噪音與複雜音源,彭彥嘉坦言,系統研發的第一步,不是演算法,而是打造「聽得見」的麥克風。

團隊反覆收集、標註成千上萬筆錄音檔,並利用濾波器與降噪演算法清理雜訊,才能建立清晰的聲紋資料庫;此外,牛隻的行為與情緒差異極大,無法僅憑單一叫聲判定,因此在聲紋搜集的過程中,研發團隊也配合獸醫與牧場專家的現場觀察,一一確認每段聲音所對應的狀態。

研發過程不僅耗時,且高度依賴經驗,不同牛舍間的環境條件也需要重新校正系統參數,然而挑戰並未結束,彭彥嘉指出,由於牛舍環境潮濕且含有高濃度氨氣,傳統麥克風常因腐蝕而報廢,迫使團隊必須重新設計防水、防塵與抗腐蝕的壓電式麥克風模組。

工研院智慧感測與系統科技中心副組長陳志仁指出,壓電式工業級麥克風模組,採用無電容振膜設計,具備IP67防塵防水等級,能在畜舍高濕度、高腐蝕性環境中長時間穩定工作,且避免傳統電子元件受尿氨與牛體摩擦造成鏽蝕。除此之外,接收的聲音訊號經過類比放大與低通濾波處理,再進入數位訊號處理流程。此階段使用聲學特徵萃取法(Mel Frequency Cepstral Coefficient;MFCC),將聲音轉換為短時頻譜圖,再由卷積神經網路(CNN)進行訓練與分類。

「CNN的好處是可以從聲紋中辨認出高頻震動細節,這些細節正是不同牛隻在情緒或分娩前的聲調變化關鍵。」彭彥嘉進一步解釋,模型還加入遞歸神經網路(Recurrent neural network;RNN)作為時間序列分析,提升對聲紋變化趨勢的靈敏度。

智慧牛舍的未來 從監聽走向預警

從硬體到軟體,乳牛聲紋辨識系統經過層層考驗,實際落地驗測效果相當不錯,在分娩前6小時至3小時範圍內,系統辨識準確率達到90%以上。

除了分娩聲紋辨識,團隊目前也將聲紋系統拓展至「胃脹氣」、「乳房炎」等聲學異常監測模組,擴大此聲紋系統的使用;同時也將聲紋系統與餵飼車、清糞機器人、智慧項圈等模組整合,形成多點感知、即時監控的「智慧牧場雲端平台」,平台支援APP與Web介面,讓牧場主人即使在都市、出國洽公,也能遠端關注重要資產—牛隻的狀況。

「聲紋辨識系統還有許多擴充的可能,」彭彥嘉對這項技術的發展充滿期待。為了解決多牛同時叫聲干擾問題,系統未來也將導入時空波束成形(Beamforming)技術,透過陣列麥克風與聲源定位演算,判別特定牛隻的叫聲來源位置,搭配無線射頻識別(RFID)耳標或AI影像,即可形成「哪一頭牛、什麼時候、說了什麼」的完整聲紋日誌。

「我們不是教AI養牛,而是讓AI幫助農民,不錯過每一頭牛的聲音,還有狀態。」好比能精準辨識孩子哭聲意義的媽媽,彭彥嘉希望讓這套系統讓酪農跟牛隻,形成「心有靈犀、休戚與共」的夥伴關係。臺灣的畜牧業現正站在智慧轉型的起點,這套來自牛哞聲的技術,或許正是最溫柔、也最實用的一步。