電鍍產生的金屬廢水,過去數十年都只能用傳統的化學混凝法,不僅流程繁瑣,成本也高又耗能。工研院瞄準產業痛點,全球首創新材料「NaPoGlass」,打造具奈米孔洞的玻璃材料,可高效吸附廢水中的金屬離子,兼具碳排低、無汙染特色,廢水、金屬和孔洞材料皆可循環使用,榮獲2025愛迪生獎金牌獎肯定。

看似遙遠的金屬電鍍,其實與生活息息相關,隨處可見的水龍頭、五金、螺絲、手機、汽車零件,甚至半導體產業,全都離不開金屬電鍍或表面處理。然而,製程加工後的金屬廢水該如何處理?

過去業界行之有年的處理方式是化學混凝法,工研院材料與化工研究所組長洪煥毅解釋,此法是在廢水中加入化學藥劑,將水中的金屬沉降下來,但這會形成金屬汙泥,又是一個新的汙染產生,僅需在經過要汙泥烘乾、固化掩埋等二次處理,成本高又耗能,水資源與金屬也無法再利用。

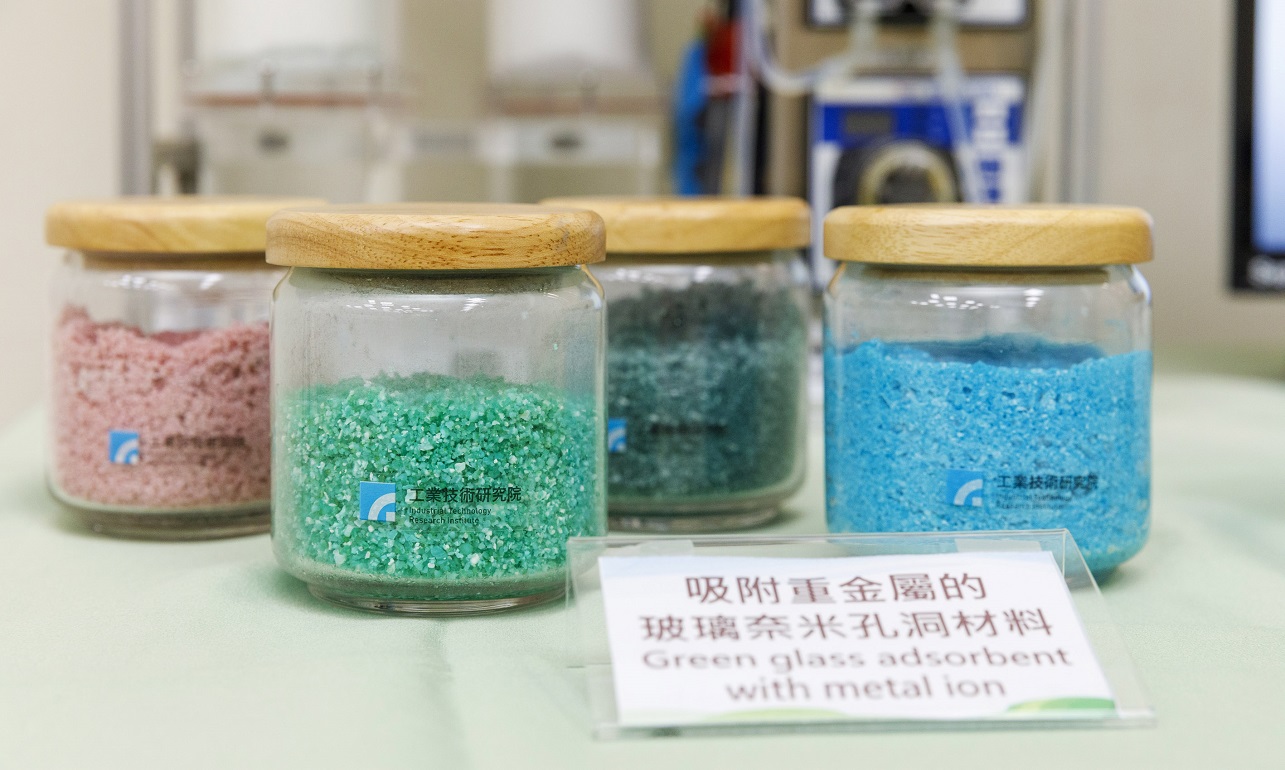

工研院研發新材料「NaPoGlass」,將LCD廢玻璃轉製為具有獨特結構的奈米孔洞材料,洪煥毅表示「我們的技術可以將密密麻麻的10至20奈米大小的孔洞布滿在玻璃材料之中,若把所有孔洞攤開來,光是1克的NaPoGlass,表面積就有200平方公尺,相當於半個籃球場」,因此吸附效果極佳,可完全將廢水中的金屬離子幾乎100%的吸附,碳排低且無汙染物產生,廢水、金屬和孔洞材料還能循環使用。

這套NaPoGlass系統就像家用濾水器的管柱,由4根管柱組成,總重約400公斤,大約可處理3,000噸的金屬廢水,可以吸附約80公斤的金屬離子。被吸附的金屬離子可再脫附出來,呈現純金屬狀態,就可以冶煉或二次使用;而過濾後的水就像自來水,無需二次處理,可直接回收使用或排放,不會造成環境汙染。

而NaPoGlass本身材料可重複使用10至20次,不管是水、金屬或孔洞材料,「全都體現循環經濟的精神,從搖籃到搖籃,所有材料一直在這個循環裡面。」

無心插柳發現新材料 讓廢物變黃金

談及研發起源,洪煥毅笑言是無心插柳。約在20多年前,團隊在研發玻璃相關技術時,偶然發現在加入特定的造孔劑配方和溫度控制下,玻璃會形成表面積非常大的特殊奈米孔洞結構,非常適合拿來吸附物質。

同時,工研院另一個團隊在研發水科技相關技術,處裡業界廢水經驗豐富,卻獨缺金屬廢水處理的創新技術,而NaPoGlass材料就是業界最需要的技術,於是在7、8年前便開始將這個特殊的奈米孔洞結構,應用在處理金屬廢水上。

然而,玻璃雖有孔洞,要真正吸附金屬離子,還得經過「改造」才行。洪煥毅表示,金屬大多帶正電,團隊便透過製程讓孔洞帶負電,透過正負相吸的原理,金屬離子便能輕易被孔洞吸附,目前針對金屬廢水中常見的銅、鎳、鋅、鉻、鈷、鉛等金屬,全都能無痛吸附。

NaPoGlass不僅低碳環保,目前主要的製造材料更是來自廢玻璃。臺灣是LCD製造大國,相對每年產生約6,000至1萬噸廢玻璃,正好可作為NaPoGlass的主材料之一,提升廢玻璃的價值,也落實資源再利用。此外,玻璃本身具有高硬度、耐酸鹼的特性,「可用在各種不同廢水的處理上,酸的可以承受,鹼的也可以承受。」

相比傳統的化學混凝法,NaPoGlass還具備占地空間小的優勢。傳統化學混凝桶槽至少需要10坪左右的空間,但一套NaPoGlass只需2坪即可安置,對業者來說,空間使用更有效率。

找出最佳配方參數 挺過量產關卡

洪煥毅坦言,研發過程最艱難的挑戰就是量產到足夠商業應用。過去的造孔劑配方和參數控制條件,在實驗室小量階段也許沒問題,但進入量產階段,「每個參數調整都不一樣,控制不好的話,製作出來的材料根本不能用。」團隊花了很多時間尋找最佳配方參數,從一天只能量產5公斤,到現在一天已能量產300公斤,最終成功推向實際應用場域。目前臺灣已有10多家業者採用NaPoGlass,累計完成水循環1萬公噸,回收金屬500公斤,並減少100公噸碳排放;未來若全臺相關廠商都採用NaPoGlass的話,每年更可消化高達600噸廢玻璃。

NaPoGlass吸附的金屬離子經脫附後,後續再應用的商機也很大。洪煥毅指出,金屬本就具備抗菌、除臭功能,比如銅離子本身就是天然的抗菌劑,將這些金屬離子的NaPoGlass添加在不同材料上,就能成為很好的抗菌、除臭用品;此外運用孔洞材料極佳的吸附功能,也能製成吸濕用品,目前工研院便已開發抗菌除臭鞋墊、空氣濾網、廚房防霉噴罐、調濕壁磚等相關產品,進一步發揮材料價值。

臺灣金屬加工需求大,更有專屬的產業聚落,堪稱隱形冠軍,比起其他國家,臺灣對於處理金屬廢水的需求更大。NaPoGlass技術的出現,不僅提供更有效率、低碳的廢水處理方式,更讓廢玻璃變黃金,實現資源循環再利用,真正落實綠色科技與永續發展。

(本文由工業技術與資訊授權轉載)